墱拋晝丂拞捗愳丂1330m僺乕僋偺撿惣娾椗偲偦偺搶暻丂捠徧乽儚僼乕乿奐戱

2025擭7寧26丄27擔丂

楅栘(婰)丄埳嵅尒丄搶丄廳晉丄嶳杮乮嶲壛弴乯

夛偺憂愝幰偱偁傞帯揷偝傫偑偦偺暻傪尒偮偗偨嵺偵乽榓晽側姶偠偑偡傞乿偲偟偰乽儚僼乕乿偲屇傃丄夛偺拞偱偼抦傞恖偧抦傞暻偑偁傞偙偲傪抦偭偨丅

偦傟偼椉恄嶳偺惣撿惣丄撿揤嶳偺杒搶丄峀壨尨戲偲榋彆戲偺娫偺1330m偺僺乕僋偐傜撿惣偵怢傃傞娾椗偲偦偺搶柺偺暻偱丄崙搚抧棟堾偺抧恾傗Google傾乕僗偱傕妋擣偱偒偨丅

惀旕尒偰傒偨偄偲巚偄丄奐戱傪婇夋偟偰嶲壛幰傪曞傞偲師乆偲廤傑偭偰偔傟偰5恖偵傕側偭偨丅偙偆偟偨枹抦傊偺挧愴傪妝偟傒偨偄偲偄偆拠娫偑懡偔偄傞嶳搊嵃偼慺惏傜偟偄丅

僗儔僽偲暦偄偨偺偱丄尰戙昞偺僫儀偝傫偐傜僴儞儅乕僪儕儖傪庁傝偰10mm偺僂僃僢僕傾儞僇乕傪懪偪崬傔傞傛偆偵偟偨乮寢壥揑偵偼儃儖僩偼巊梡偣偢偵嵪傫偩乯丅

傑偨丄夁嫀偺奐戱偺宱尡偐傜丄抧揰傪嵗昗偱揱偊傜傟傞傛偆偵偟偨抧恾傪嶌惉偡傞丅憃娽嬀丄柍慄婡丄僺儞僋僥乕僾傕僙僢僩偱儅僗僩傾僀僥儉偩丅暻偑戝偒偐偭偨傝暋嶨側帪偼1恖偑壓偐傜娤嶡偟偰柍慄偱嵗昗傪揱偊側偑傜搊澇幰傪桿摫偡傞僗億僢僞乕曽幃傕桳岠偲側傞丅僺儞僋僥乕僾偼妋曐巟揰側偳梫強偵晅偗傞偲娤嶡傗桿摫丄應嫍偵戝曄栶棫偮丅

寢壥丄2擔娫偵榡偭偰峴側偭偨奐戱偼丄敪婲恖偺巹偑怮朧偟偰弌敪偑1帪娫抶傟偨偺偑嵟戝偺僩儔僽儖偩偭偨偔傜偄偵丄崅偄擻椡傪桳偡傞拠娫偨偪偺偍堿偱戝曄弴挷偵恑傫偱栚昗傪払惉偡傞偙偲偑弌棃偨丅

摿昅偡傋偒偼丄僱僢僩忋側偳偵偼堦愗婰榐傪尒側偄偙偺暻偵搊傜傟偨宍愓偑妋擣偱偒偨偙偲偩丅

巊傢傟偰偄偨儃儖僩偐傜20擭傎偳慜偺傕偺偲尒傜傟丄巆抲偺彮側偝側偳偐傜偐側傝偺宱尡幰偵傛傞傕偺偱偁偭偨偙偲偑巉偊偨丅

婛偵庤傪晅偗傜傟偰偄偨偙偲偼丄巆擮偝傛傝傕丄偙偺抦傜傟偞傞娾暻偵栚傪晅偗偰奐戱偲偄偆峴堊偵挧傫偱偄偨僋儔僀儅乕偑偄偨偙偲偑儗僗儁僋僩偲恊嬤姶傪妎偊偰婐偟偐偭偨乮偍夛偄偱偒偨側傜懡偔傪巉偄偨偄傕偺偱偡乯丅

変乆偲偟偰偼偁偔傑偱帺暘偨偪偑儀僗僩偲峫偊傞儔僀儞偱搊傟偽傛偐偭偨偺偱丄傗傞偙偲偼曄傢傜側偐偭偨丅

寢壥丄暻偺慡梕傪攃埇偟丄壓晹偺懁椗搶暻偐傜椗慄偵敳偗偰僺乕僋偵忋偑傝丄墶偺戲傪巊偭偰儔僂儞僪偟偨丅偪側傒偵儔僂儞僪偼戉傪暘偗偰嵍夞傝乮戲傪搊偭偰娾椗偲暻傪壓崀乯傕幚巤偟偨丅

婰榐摍偑側偄拞丄奆偱峫偊側偑傜暻偵挧傓廩幚偟偨帪娫傪夁偛偣偨偺偼妝偟偔丄偙偆偟偨婡夛傪梌偊偰偔傟偨夛偺愭攜曽偵姶幱偟偐偁傝傑偣傫丅

嘆暻偵偮偄偰

暻偼崿嵼娾偲偄偆愇奃娾傗壴浖娾偑崿偞偭偨傕偺偺傛偆偱丄壓晹偼惣忋廈偺栄柍嶳偵傛偔帡偰偄傞偑丄栄柍娾傛傝偼傞偐偵峝偔偰搊傝傗偡偄丅

儕僗傗僋儔僢僋偼彮側偔丄彫偝側僇儉偲僴乕働儞偑帪愜巊偊傞掱搙偩偑丄暻偺拞偵揰嵼偡傞懢偄栘偵彆偗傜傟傞丅

傑偨丄変乆偑乽媏乿偲屇傫偩暻偵挘傝晅偔怉暔偼乽懱廳傪忔偣傞偵偼庛偄偺偵儘乕僾偵偼堷偭妡偐偭偐傞嫮偝乿偱栵夘側懚嵼偩偭偨丅

孹幬偼條乆偱丄媡憌傕僴儞僌傕偁傝丄儔僀儞傪慖傫偱妝偟傓偙偲偑偱偒傞丅

傑偨丄娾椗偺墶偵偦傃偊傞暻偼摉慠忋晹偵傕偁傝丄偦傟傜偼僎儗儞僨偺傛偆偵偡偭偒傝偲偟偰偄偰丄崅擄搙僼儕乕偑弌棃偦偆偱乮巹偵偼柍棟偱偡偑乯丄傑偩傑偩奐戱偺梋抧偑偁傝偦偆偩偭偨丅

崅懍摴楬傪巊傢偢偵峴偗傞嶉嬍偺嶳偱丄抁偄傾僾儘乕僠偱庢傝晅偗偰丄暻偐傜娾椗丄僺乕僋僴儞僩丄儔僂儞僪丄応崌偵傛偭偰偼廲憱傗宲懕傕妝偟傔傞偙偺暻偼條乆側偙偲偑弌棃偰偍姪傔偱偁傞丅

嘇儀乕僗偲傾僾儘乕僠

儀乕僗偼戝妸嫶岞廜僩僀儗偑幵10戜掱偑掆傔傜傟丄鉟楉側僩僀儗傕偁傝丄墶偺戝妸戲偐傜悈傕媯傔偰曋棙丅

偙偙偐傜幵偱10暘掱偱椦摴偺僎乕僩偵払偡傞丅偙偺拞捗嫭廃曈偼掁傝巘偵恖婥偱丄媥擔偼僎乕僩慜偵偼懡偔偺幵偑懡偔掆傑偭偰偄傞偲偺偙偲丅

僎乕僩偐傜偼30暘掱偺曕偒偲15暘偺搊傝偱庢傝晅偒偵払偡傞丅晜愇偺懡偄媫幬柺側偺偱僠僃乕儞僗僷僀僋偲僗僩僢僋丄傕偟偔偼挿偄僺僢働儖偑桳岠丅

椦摴墶偺戲偼怺偔偰壓傝傞偺偼擄偟偄偺偱丄悈偼僐儞價僯偱攦偆偐戝妸戲偱曗媼偡傞偺偑椙偄丅

壏愹偲怘帠偼乽摴偺墂戝戧壏愹乿偑偁傝丄僐儞價僯傕偁傞丅挀幵応偺堦妏偼僔僃儖僞乕偺傛偆側僐儞僋儕乕僩偺壆崻偺壓偵10戜掱偑掆傔傜傟傞偺偱丄塉偵崀傜傟偨栭側偳偼嵟崅偺旔擄応強偲側傞丅

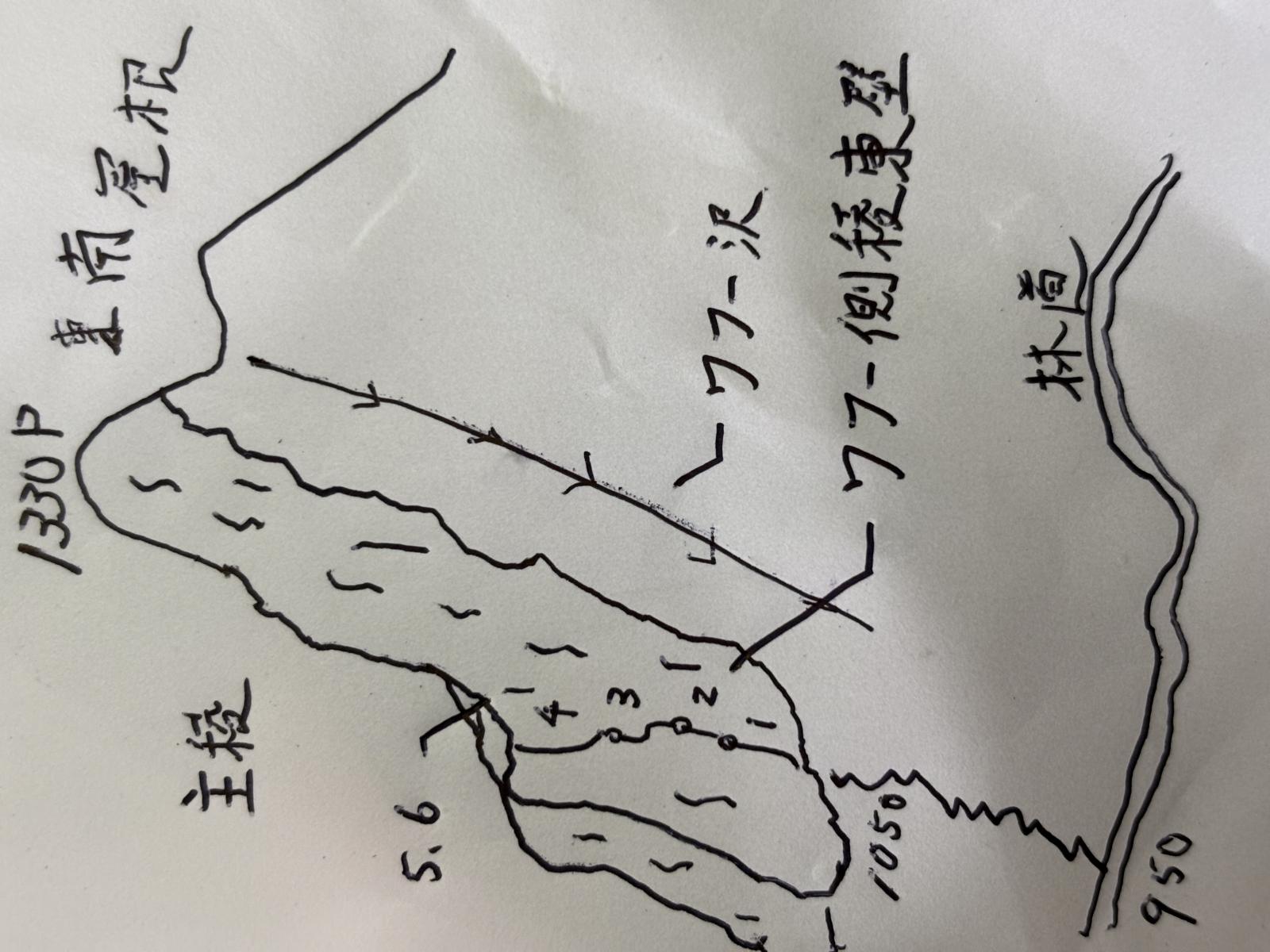

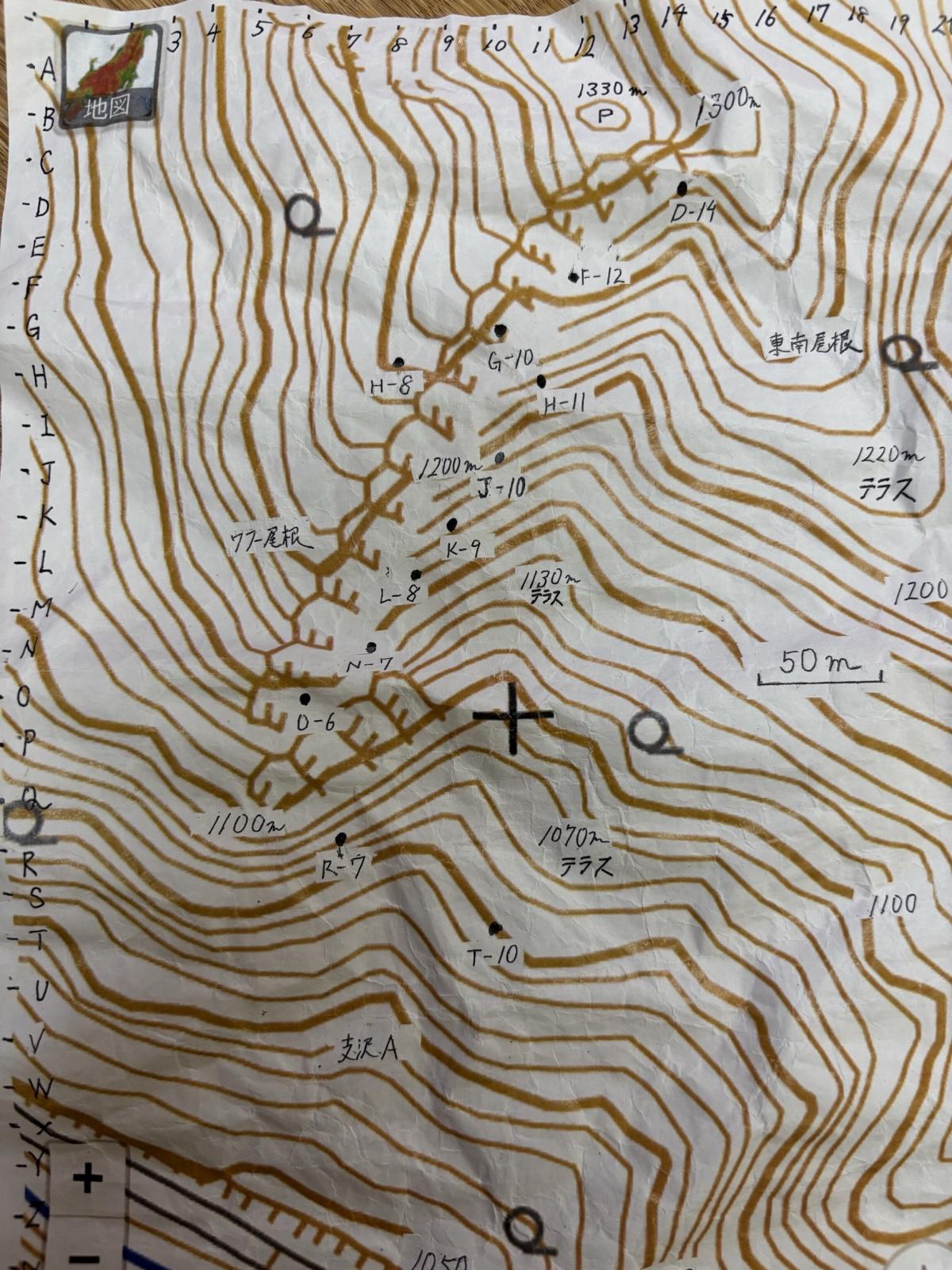

嘊儚僼乕偺慡梕

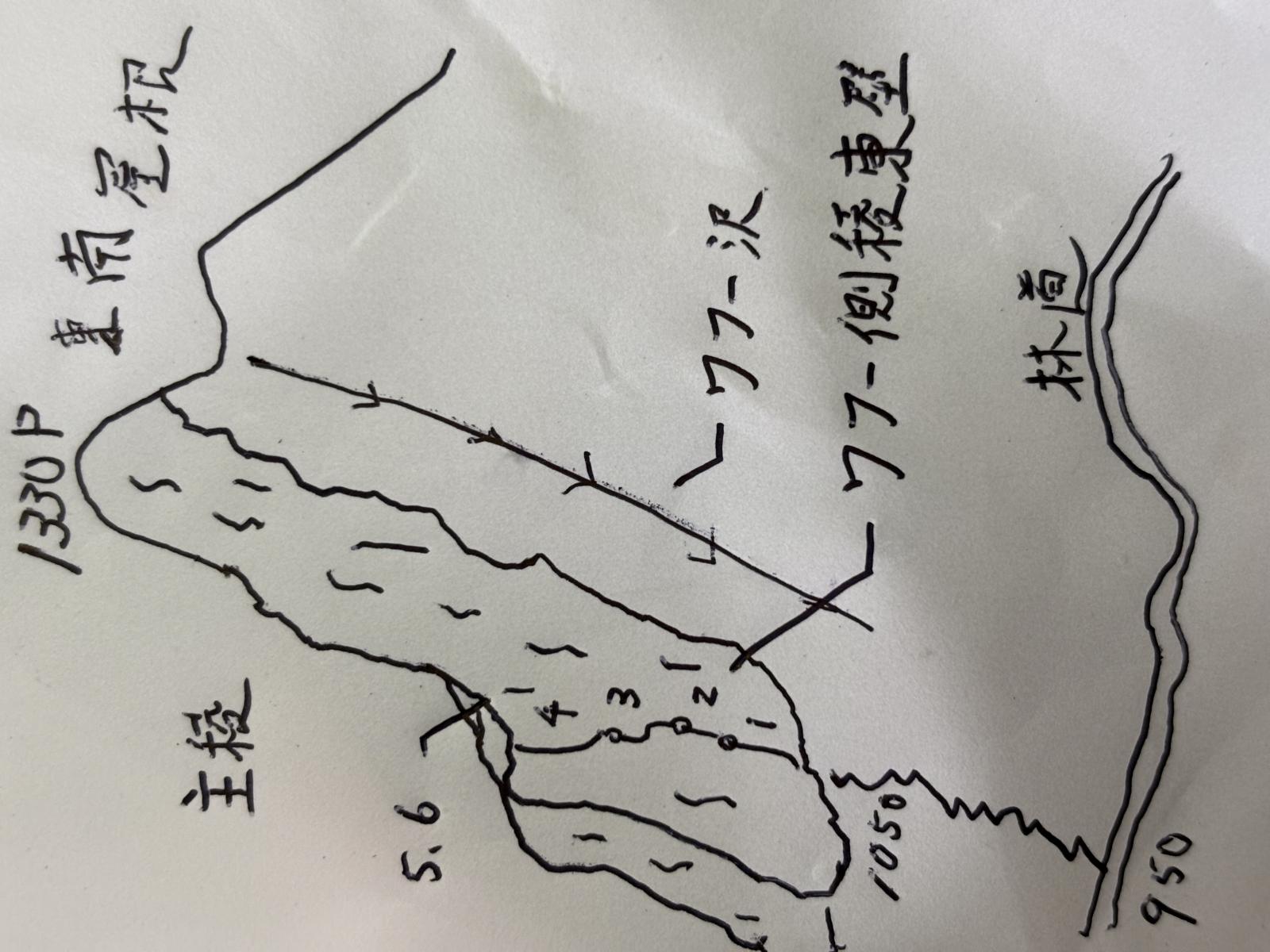

儚僼乕偼1330m僺乕僋偐傜撿惣曽岦偵娾椗傪棊偲偟丄1200m晅嬤偱庡椗乮惣懁乯偲懁椗乮搶懁乯偵暘偐傟丄偦傟偧傟偑奣偹1050m傑偱懕偒丄搶懁偑暻偵側偭偰偄傞丅

暻偺崅偝偼偍傛偦150?200m掱偲尒傜傟傞丅

崙搚抧棟堾偺抧恾偱偼庡椗偲懁椗偺俀偮偵暘偐傟傞昞婰偵偼側偭偰偍傜偢丄偝傜偵壓晹搶懁偵暿偵娾暻偑偁傞傛偆偵尒偊傞偑丄偙傟偼惓夝側昞婰偱偼側偄丅

側偍丄壓傪憱傞椦摴偼950m偵埵抲偟丄1050m偺儚僼乕枛抂傑偱偼15 暘掱偱払偡傞偙偲偑弌棃傞丅

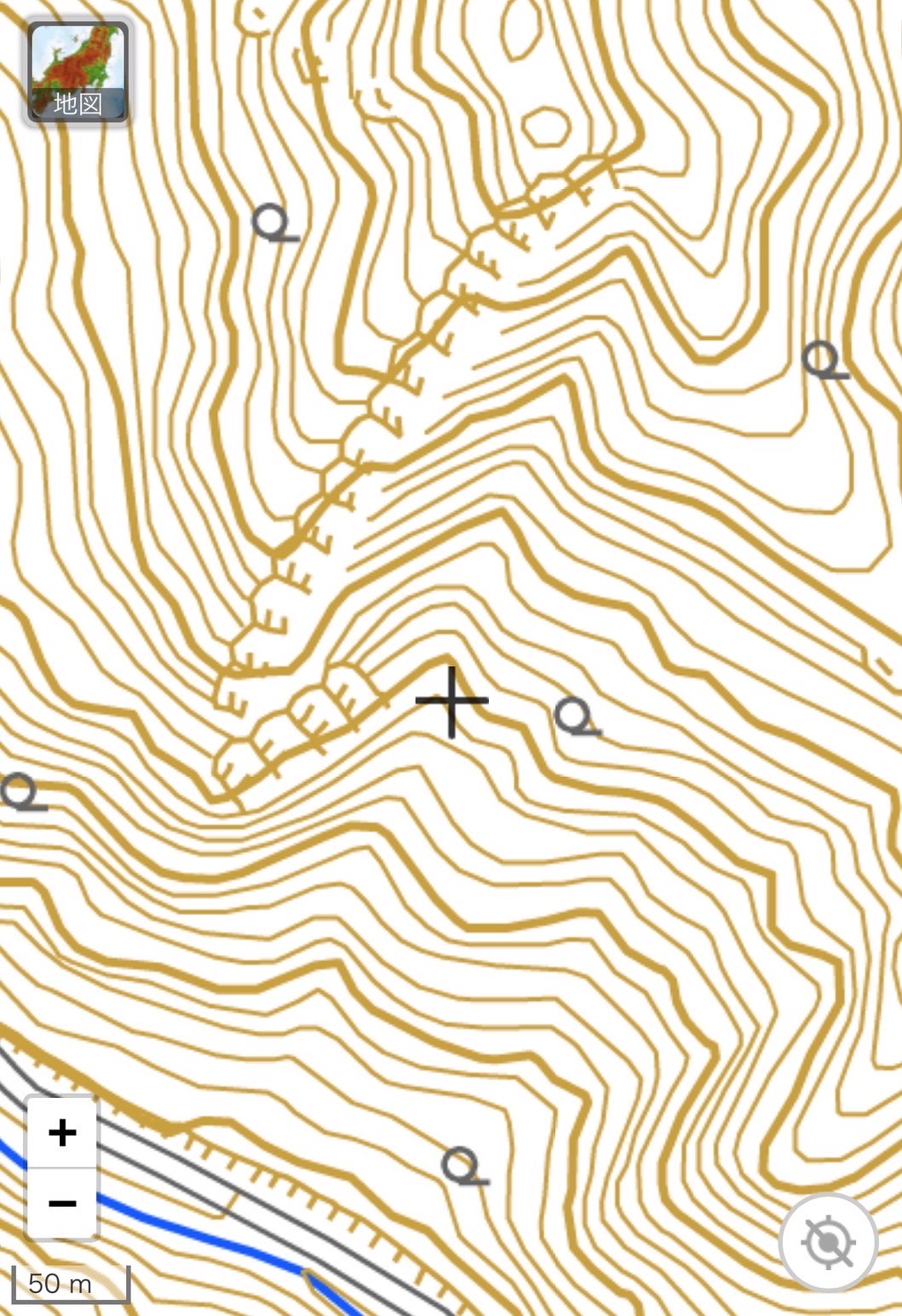

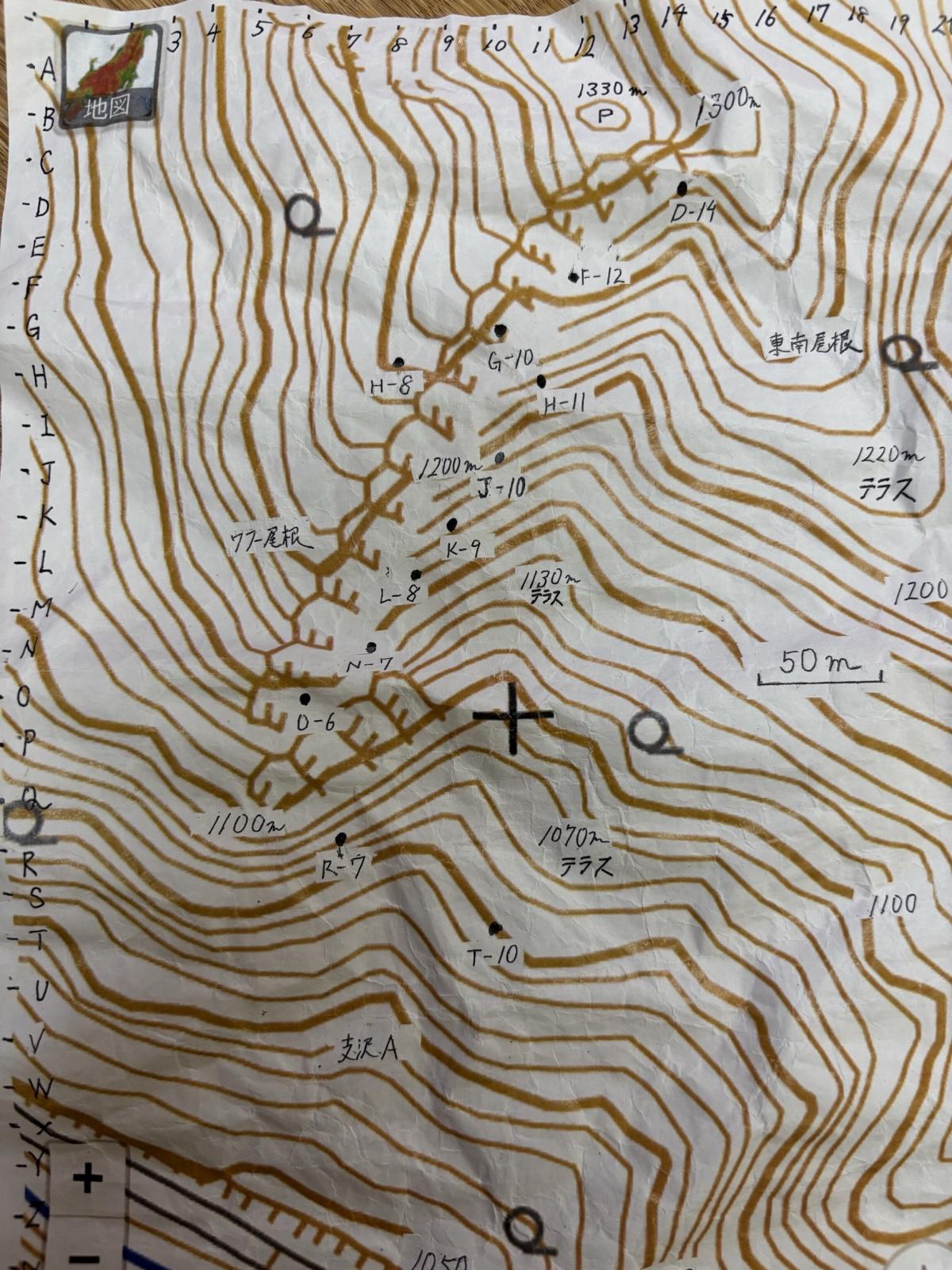

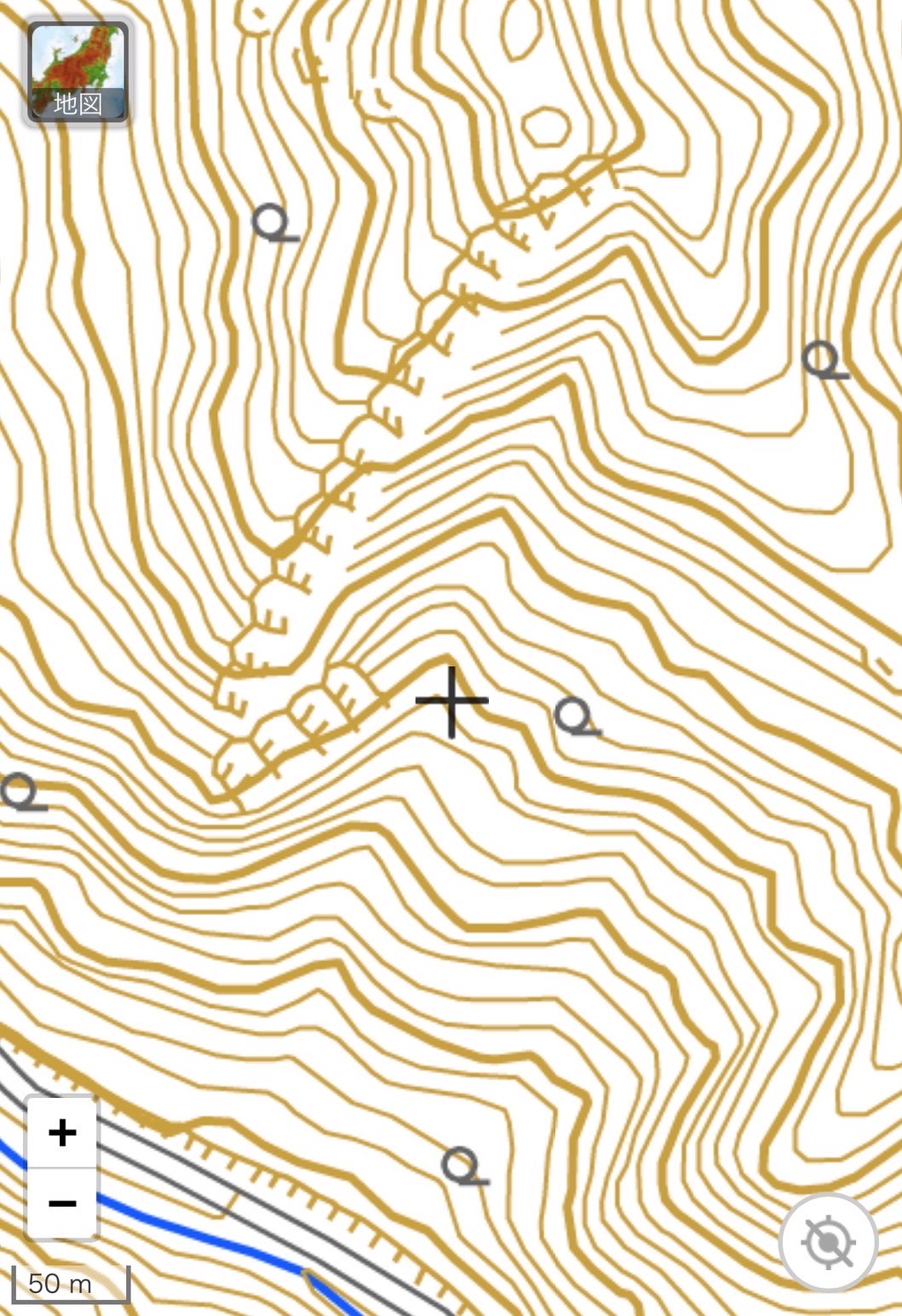

崙搚抧棟堾擇枩屲愮暘偺1抧恾偺儚僼乕

崱夞梡堄偟偨嵗昗傗屇徧傪擖傟偨抧恾丂堄巚慳捠傪恾傞嵺傗柍慄楢棈偺帪側偳偵曋棙

儚僼乕慡懱恾偲崱夞偺搊澇儔僀儞乮懁椗搶暻偐傜庡椗傪宱偰1330m僺乕僋偵搊傝丄儚僼乕戲傪壓崀弌棃傞丅僺乕僋偐傜摨儖乕僩壓崀傕壜擻乯

椦摴偐傜尒偊傞儚僼乕

惓柺偑搊澇偟偨懁椗搶暻

庡椗忋晹傗1330m僺乕僋偼壓偐傜偼尒偊側偄

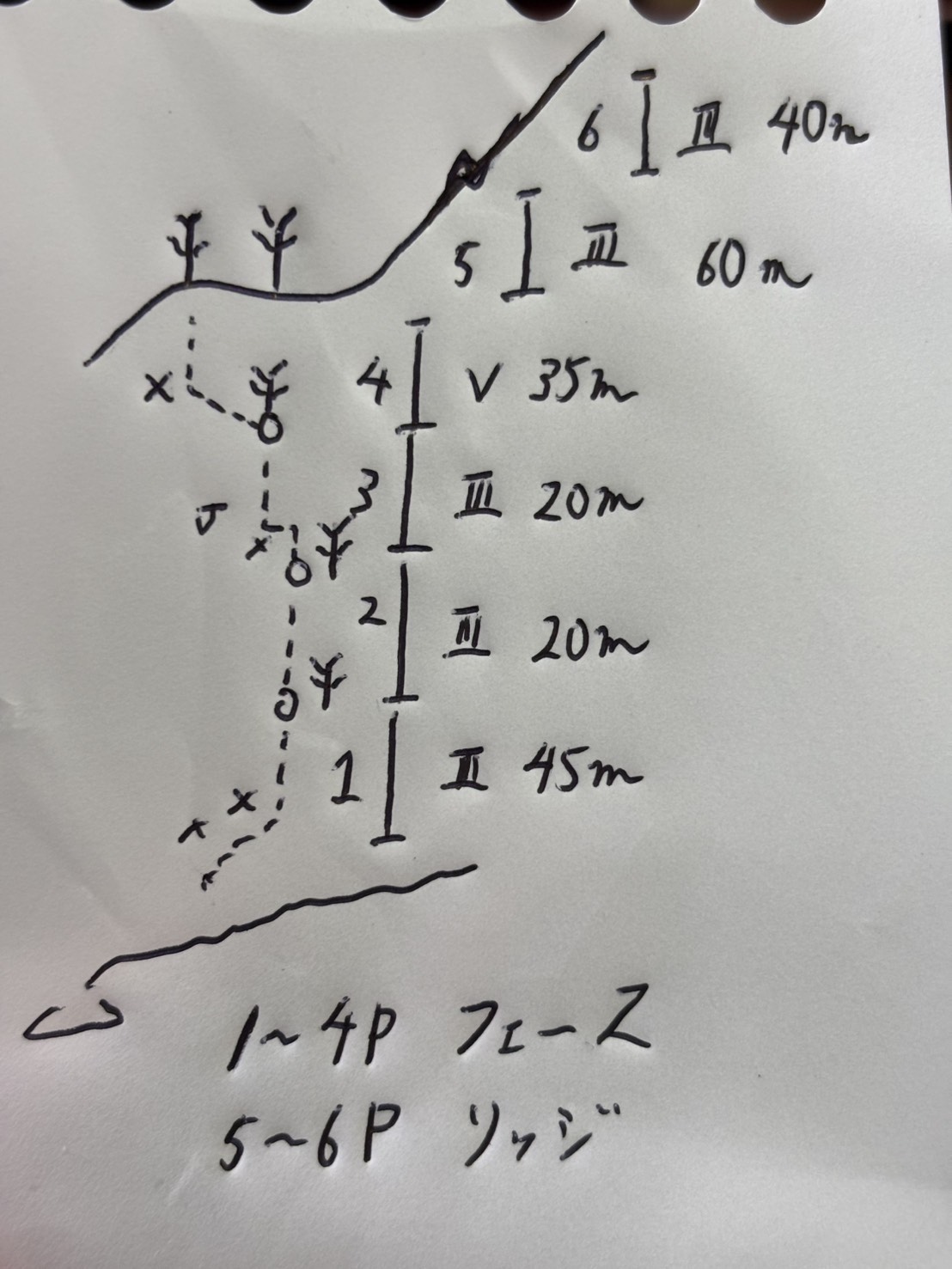

嘍搊澇

崱夞偼懁椗偺搶暻傪係僺僢僠搊澇偟丄

懁椗傪2僺僢僠搊偭偰庡椗偵崌棳偟偨屻丄1330m僺乕僋偵搊捀偟偨丅

庡椗偱傕暻偑弌偰偔傞偺偱儘乕僾傪弌偟丄僺乕僋偐傜僐儖乮儎僼乕戲偺扟摢乯傊偺壓崀傕寽悅壓崀傪敽偆丅

側偍丄儚僼乕庡椗偺忋晹搶柺偺暻偼偡偭偒傝偟偨僎儗儞僨揑側暻偑尒傜傟丄怴偨側儖乕僩傪堷偗傞壜擻惈偑偁傞丅

庡椗偺惣懁傕愗傟棊偪偰偄傞偑婯柾偼彫偝偔戂傓偟偰偄傞丅

3僺僢僠栚傪儕乕僪偡傞搶孨

係僺僢僠栚傪儕乕僪偡傞埳嵅尒孨

僺儞僋僥乕僾偼壓偐傜偺娤嶡梡偵妋曐巟揰偵晅偗偨傕偺

嘐儖乕僩忣曬

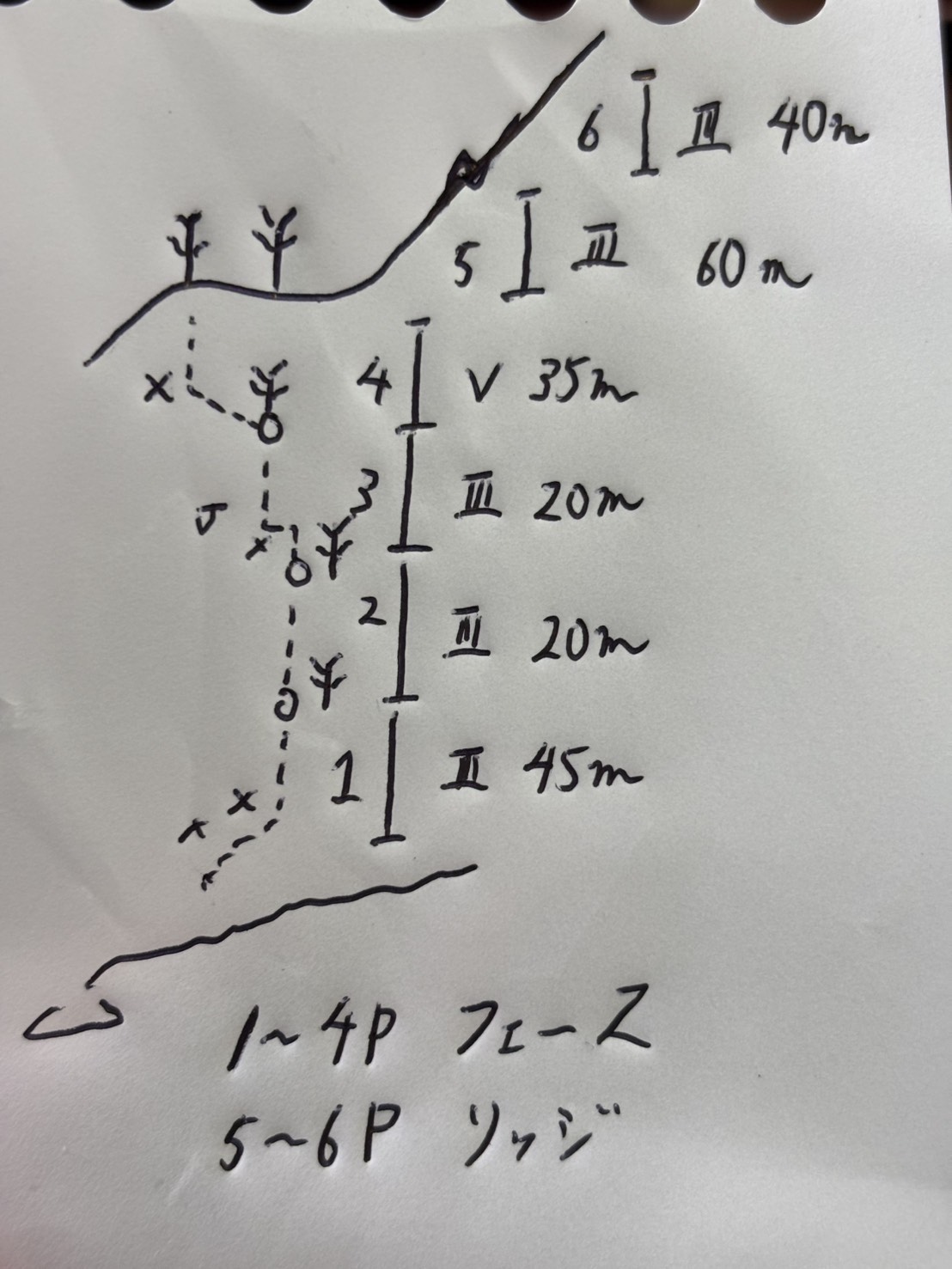

1P 45m 3媺丂僼僃乕僗傪捈忋

2P 20m 3媺丂僼僃乕僗傪捈忋

3P 20m 俁媺丂僼僃乕僗?僩儔僶乕僗?捈忋

4P 35m 5媺丂僼僃乕僗傪嵍忋?椗忋

乮偙偙偐傜椗慄乯

5P 60m 3媺丂儕僢僕

6P 40m 3媺丂儕僢僕忋偺僼僃乕僗

慡懱揑偵僋儔僢僋傗儕僗偼彮側偔丄堦晹偱彫偝傔偺僇儉傗敄恘偺僴乕働儞偑巊偊傞掱搙丅

堦曽偱丄懢傔偺栘偑揰嵼偟丄妋曐巟揰傗壓崀巟揰偵巊偊傞丅

儘乕僾偼50m偑揔摉丅

摨儖乕僩壓崀偑壜擻丅

懁椗搶暻偲懁椗偺搊澇儔僀儞

懁椗偺岦偙偆懁偵偼庡椗偺搶暻偑尒偊偰偄傞偑廳側偭偰偄偰暘偐傝偵偔偄

忋晹偺庡椗傗僺乕僋偼尒偊側偄

儖乕僩恾

嘑 搊傜傟偨宍愓

暻偵偼婛偵搊傜傟偨宍愓偑偁偭偨丅

巆抲偝傟偰偄偨岺嬈梡儃儖僩偑僋儔僀儈儞僌偵揮梡偝傟偰偄偨帪婜偐傜丄偍傛偦20擭慜偵搊傜傟偨傕偺偲悇應偝傟傞丅

敪尒偟偨巆抲巟揰偼崌寁偱儃儖僩係杮丄僴乕働儞1杮偲彮側偐偭偨偑丄峏側傞奐戱傪寁夋偟偰偄偨偺偐丄変乆偑搊偭偨儔僀儞偺塃懁偵偼100m傪挻偡崟偔墭傟偨FIX儘乕僾偑巆抲偝傟偰偄傞偺偑尒偊偨丅応強偵傛偭偰偼僲僐僊儕偱巬傕愗傜傟偰偍傝丄柧傜偐偵奐戱傪堄幆偟偨搊澇偱偁偭偨丅

偨偩丄暻偺忬懺側偳偐傜嵞搊側偳偼傎傏堊偝傟偰偄側偄傛偆偵巚傢傟偨丅

巆抲儃儖僩傗壓崀巟揰

仸変乆偵傛傞儃儖僩丄僴乕働儞側偳偺巆抲偼堦愗側偟

夵傔偰丄偙偺傛偆側挧愴偺婡夛傪捀偄偨帯揷偝傫丄崅嫶偝傫偵姶幱偟傑偡丅

儚僼乕奐戱抍乮楅栘丄埳嵅尒丄廳晉丄搶丄嶳杮乯丂暥愑丗楅栘

仸屻擔丄搶偑崙棫崙夛恾彂娰僨僕僞儖傾乕僇僀僽傪妶梡偟丄乽儚僼乕乿偼尨慡嫵偺乽墱拋晝乿偵婰嵹偝傟偨乽廳愇乿乮僇僒僱僀僔乯偱偼側偄偐偲摉偨傝傪晅偗偨偑丄僨僕僞儖傾乕僇僀僽偵偼恾柺偺婰嵹偑側偔抐掕偱偒側偐偭偨丅2025擭8寧2擔偵楅栘丒搶偱拋晝恾彂娰傪朘栤丄巌彂巵偺彆椡傪摼偰暥專憑嶕偟偨偲偙傠丄乽墱拋晝乿偵偼晅榐偺恾斉偑偁傝丄偙偪傜偱乽儚僼乕乿偼乽廳愇乿偱偁傞偲摨掕偡傞偙偲偑偱偒偨丅徻嵶偼戞擇師奐戱偍傛傃暥專挷嵏偺婰榐傪嶲徠乮僫儀捛婰乯

晅婰丗帯揷偝傫偐傜偺儊乕儖

楅栘偝傫俴傎偐奐戱偵嶲壛偝傟偨奆偝傫丄杮摉偵偍傔偱偲偆偛偞偄傑偡丅

巹丄帯揷偼偆傟偟偔偰巇曽偁傝傑偣傫丅弶傔偰墦偔偐傜尒偨娾暻丅壗偐懚嵼姶偑嫮偔庝偐傟傞傕偺偑偁偭偨丅偦偟偰椦摴偐傜嬄偓尒偨暻偵丄惁偄偲姶偠偨丅

儓乕儘僢僷晽偱傕儓僙儈僥晽偱傕側偔乮偳偪傜傕峴偭偰偄側偄幨恀丄塮憸偱尒偨偩偗乯擔杮晽丄偮傑傝榓晽丄偦傟偱彑庤偵乽儚僼乕乿偲柦柤偟偰偄偨丅

悢夞偺掋嶡偺傑傑庤傪晅偗偢擭寧偼宱偭偨丅奊恾柺傕昤偒丄幚峴傕峫偊偨偑摉帪偺巹偵偼夛傪嫇偘偰岦偐偆傑偱偺摤巙偑側偐偭偨丅栺20擭慜偺偙偲偩丅

崅嫶偝傫偺愇廙戲偺寁夋偐傜朰傟偰偄偨儚僼乕偑媫晜忋偟偨丅

仸埲壓崅嫶偝傫偺愇廙戲PLAN儊乕儖

>2025擭6寧19擔(栘) 16:08 Takahashi :

>崅嫶偱偡丅

>椉恄嶳偺愇慏戲偵峴偭偰偒傑偡丅婓朷幰偼楢棈偔偩偝偄丅

>晅嬤偵偼抦傞恖偧抦傞僯僢僠僣傗儚僼乕偑偁傝傑偡傛

>僫儀偝傫丄棷庣杮晹傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅

>2025擭6寧19擔(栘) 18:04 nabeo

>崅嫶偝傫

>僫儀偱偡丅壓婰椆夝偱偡偑丄乽僯僢僠僣傗儚僼乕乿偭偰壗偡偐丠

>2025擭6寧19擔(栘) 19:06丂帯揷

>帯揷偱偡丅夰偐偟偒柤慜偱斀墳偟傑偡丅僯僢僠僣偼擔拏峼嶳偺棯偱丄偦偺愄丄椉恄嶳敧挌摶庤慜偵丄堦戝峼嶳懞偑偁傝傑偡偨丅懌旜峼嶳偺彫宆斣偱丄妛峑傑偱偁偭偨廤棊偱撪廀奼戝偺峼暔嵦庢偱塰偊偨偺偱偡丅

>傑偨丄儚僼乕偼巹偺柦柤偱丄撿揤嶳偺懳娸偵丄僨僇僀娾暻偑偁傝丄悢僺僢僠偺儅儖僠儖乕僩偑奐偗傞偺偐側偲丄摉帪偺惛塻偲壗搙偐壓尒偟偨偲偙傠偱偡丅儚僼乕偼榓晽偱丄擔杮揑側娾暻偱偡丅僫儀偝傫懠丄夛偺惛塻偵偼尒偰偄偨偩偒偨偄偲偙傠偱偡両椦摴傪恑傫偱丄尰傟傞塀傟偨暻偵丄忣擬傕暒偔偲巚偄傑偡両

>偦傟偱丄愇慏戲偼巹傕峴偒傑偟偨丅偁偺屘恖偱偁傞幝尨偝傫偲偱偡丅晄巚媍側僑儖僕儏偲棊偪梩偺悂偒偩傑傝偵姶摦偟偨偺傪妎偊偰偄傑偡丅

偦傟偵嫽枴傪帵偟丄搊澇偺幚峴偵堏偟偨偺偑楅栘撃偝傫偩丅柸枾側寁夋丄暻偵岦偐偆巔惃丄偦偺梡堄廃摓偝偵嬃偄偨丅

婰榐偺徻嵶偐傜2擔娫偱尒帠惉壥傪弌偟偨偲巚偆丅暲傒偺嶳壆傗媄偩偗偺僋儔僀儅乕偱偼偲偰傕偱偒側偄偲巚偆丅

暻慡懱偐傜徻嵶傑偱尒傟傞摯嶡椡丄壗傛傝憤崌椡偑丄僎儗儞僨偱側偄杮暔偺暻偐傜弌傞埑椡傗嫲晐傛傝彑偭偰偄偨偺偩偲巚偆丅

抧恾偲奣梫恾偲幨恀偐傜丄儚僼乕偺巔偑傛偔傢偐傝傑偡丅壗搙傕攓尒偟傑偟偨丅

師偵夁嫀偵搊傜傟偰偄偨偙偲偵敪尵偟傑偡丅挿偄擭寧丄寱妜偼枹摜偲偝傟偰偄偨偑丄幚偼梱偐愄偵搊傜傟偰偄偨丅

偙傟偲摨偠傛偆偵丄偁偺暻傪尒偨傜丄憡摉偺僋儔僀儅乕側傜傗傝偨偄偲婅偆偺偑摉慠偩丅曬崘偐傜栺20擭慜偁偨傝婰偝傟偰偄傞偑丄巹偵傕巚偄摉偨傞愡偑側偄傢偗偱側偄丄偱傕壇應偱偁傞偟丄幚嵺扤偑搊傠偆偲偡偽傜偟偄偲姶偠傞徿巀偺惡偼偍偟傑側偄丅

偨偩姼偊偰偄偆側傜丄崱夞偺奐戱偼巆抲暔傪堦愗側偔偟偰偄傞偙偲偩丅慜擟幰偼儃儖僩傕昁梫偩偐傜懪偭偰偄偨傢偗偱丄僺僩儞傕幪偰撽傕屌掕儘乕僾傕丄杮棃偼巆偡傋偒傕偺偲偼巚傢側偄丅

偦偺恖払偺峫偊偑偁偭偰偦偺傑傑側偺偩傠偆偑丄楅栘偝傫俹偺僗僞僀儖偼嵟崅偺宍偩偲巚偆丅

偙傟偼巹偺婅偄偱偡偑丄偙偺婰榐偼岞偵偱偒側偄偱偟傚偆偐丅偮傑傝丄儚僼乕偵擔偺栚傪尒偣偰偁偘偨偄偺偱偡丅

曬崘偵傕偁傞傛偆偵丄傑偩傑偩搊澇儔僀儞偺壜擻惈傕偁傝丄崅擄搙僼儕乕傕堷偗傞偐傕偟傟傑偣傫丅

巹偑夁嫀偵敪尒偟偨偲偐丄嶳搊嵃偑偳偆偵偐偟傛偆偲偐偦傫側傫偱側偔丄偁偺彫偝傔偩偗偳柊偭偰偄傞娾暻偵僋儔僀儅乕偑恀寱偵搊傞偺傪丄憐憸偡傞偩偗偱妝偟偄偱偡丅

偨偩丄栤戣傕偁傝傑偡丅僋儔僀儅乕懁偼偦傟偱偄偄偱偟傚偆偑丄崙桳椦偱傕側偄尷傝丄強桳幰偼偄傑偡丅

挷傋偰偄傑偣傫偑丄帠屘側偳偑偁傞偲抧尦偼憶偓傑偡丅偙偺擔杮偼埨慡恄榖偑堎忢偵嫮偔偰丄偙偲搊澇傗

朻尟側偳偵偮偄偰偼丄幮夛揑偵棟夝偑掅偄偺偑尰幚偱偡丅

彑庤側偙偲傪彂偒傑偟偨丅偱傕丄帯揷屄恖偼崱傑偱偺婰榐曬崘偲偼廳傒偑慡偔堘偆丄崱夞摿偵偦傟傪姶偠傑偟偨丅楅栘偝傫偼偠傔奐戱偵嶲壛偝傟偨奆偝傫丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

嶳搊嵃HP傊