奥秩父 中津川「ワフー」(「重石(かさねいし)」)第二次ルート開拓

2025年8月2〜3日

参加者 鈴木(記)、東、ナベ

成果 「ワフー」の歴史名称の判明及び上部壁に2本のルートを開拓

(「ワフー」は山登魂創設者の治田氏が20年程前にその岩壁に出会った際に「和風の趣きがある」としてネーミングしたもので、山登魂のメンバーが2025年7月末から開拓をおこなっている)※7月の第一次開拓はこちらを参照

予定していた越後での登攀が台風の影響で延期になったため、先週に続いて「ワフー」の開拓を行うことにする。

8月2日(1日目) 地域研究

先週の開拓で「ワフー」の全容を把握出来たが、その姿は下の林道からは側稜東壁しか見えないため、東君の提案で対岸の南天山の稜線に上がってみる。

結果、南天山東側の尾根から下記写真の撮影に成功する。

ピークが1330mピークで、南(写真手前)に伸びているのが主稜、下部で東側(写真右側)に側稜を分け、側稜東面は岩壁となっている(先週登攀した側稜東壁)。

黄色が先週の登攀ライン(側稜東壁〜側稜〜主稜〜1330mピーク)

青色が下降ライン(1330mピーク〜東南尾根〜ワフー沢)

また、この1週間のリサーチで、東君が文献(大正〜昭和初期に掛けて秩父を探索した原全教による著者「奥秩父」)

に「ワフー」とみられる岩壁を「重石(かさねいし)」とする記述を見つけていた。

原全教「奥秩父」より ポイントは東君による

「重石(かさねいし)」というネーミングは的を射ていて、「ワフー」の主稜下部と側稜はまさに重なった板のように見える。

南天山は古くから登られていたので、この写真と同じような位置から「ワフー」を見た人が「重石(かさねいし)」と名付けたと想像しても合点がいく。

だが、周辺には岩峰が多く、本当に「ワフー」が「重石(かさねいし)」なのか同定しなければならない。

原全教はその探索において細かく地名を拾っており、その手法は地元の人々から聞き取ったフィールドワークであることは想像に難くなかったので、下降後、地元の人に話を聞こうと中津川の森林科学館を訪ねたが「近くの集落で山のことを知っていそうな人はもういない」とのことであった。

埼玉県山岳・スポーツクライミング協会にも問い合わせたが情報は得られず、地元の山岳会でクライミングを行っているところは見当たらず、無論、日本登山大系などにも記述はなかった。

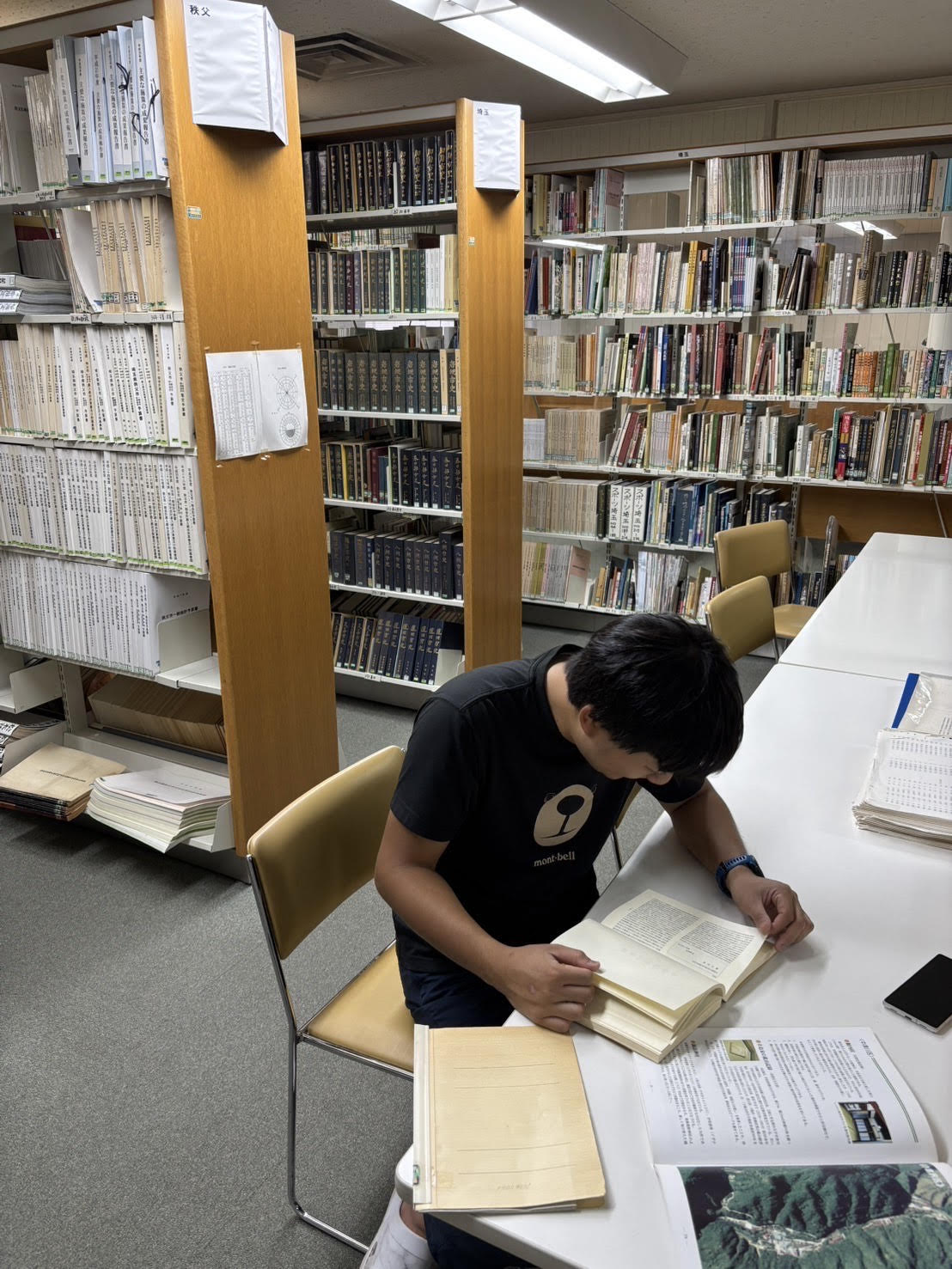

そこで、秩父市立図書館の郷土資料室に行き、司書さんの協力も得て2時間半に亘って調べた。

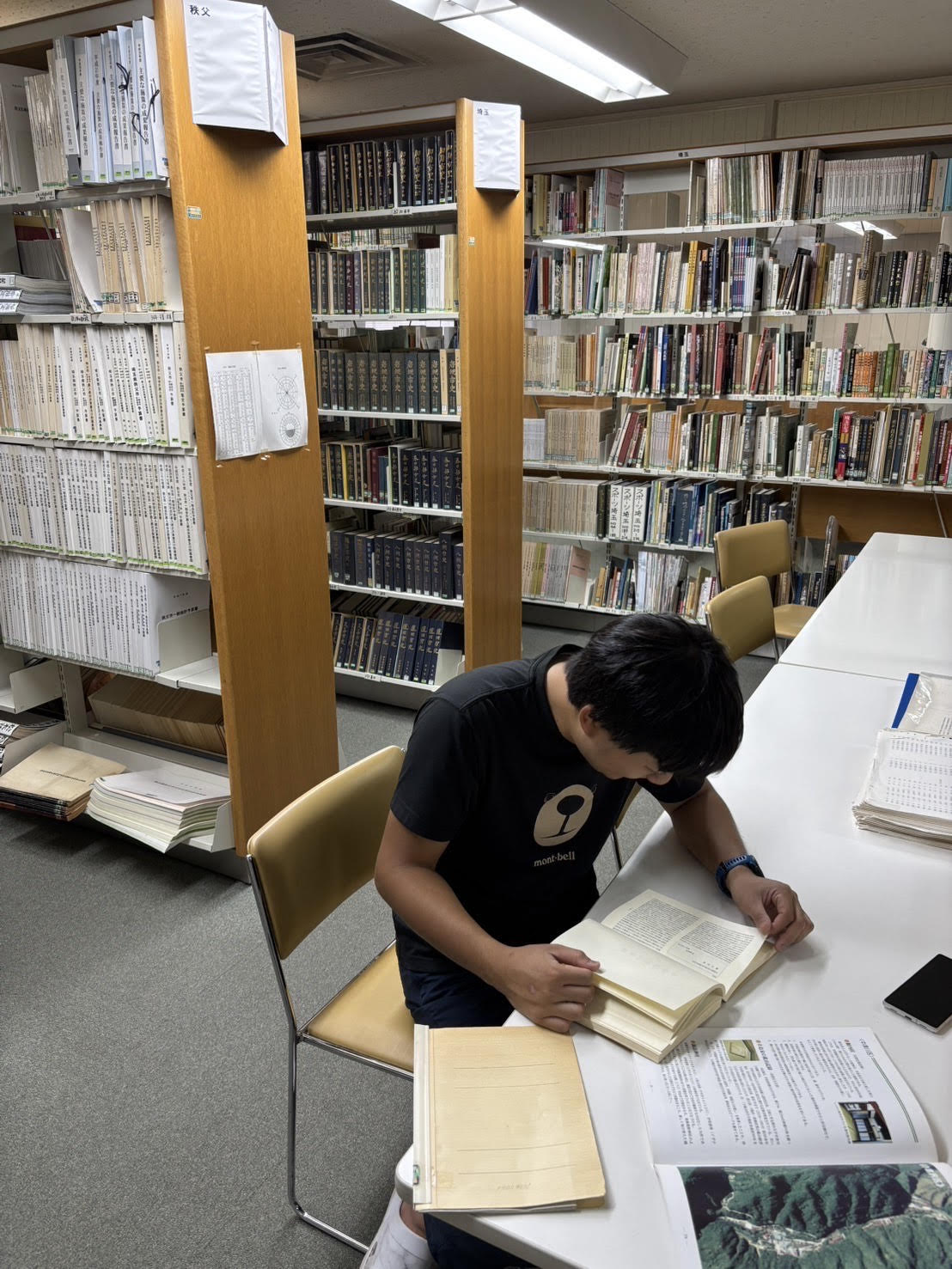

秩父市立図書館で文献を読み解く東君

登山関連書籍や地図、大滝村村史、日窒関連の記録などを中心に探したが見つからなかった。更に遡って中津川の名士だった幸島家が「ワフー」手前の六助沢での金採掘に出資していたことから、そこに手掛かりがないかと県指定古文書である「幸島家文書」を調べているところ

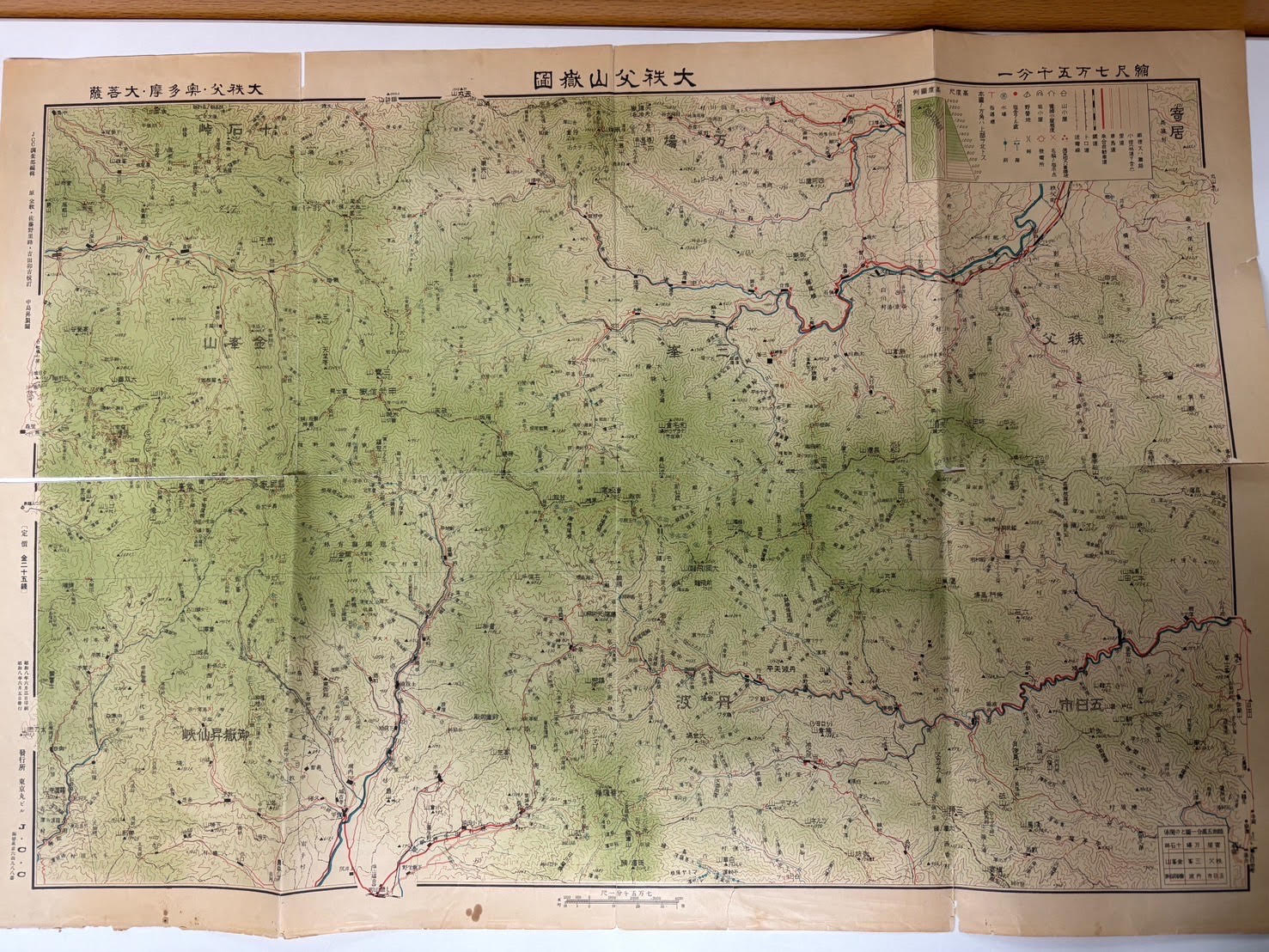

やがて閉館時間も迫る頃、ついに下記の地図に辿りついた。背表紙もないファイルに収められていたため我々には発見不可能なものだったが、司書さんが検索で絞り込んで見つけ出してくれた。

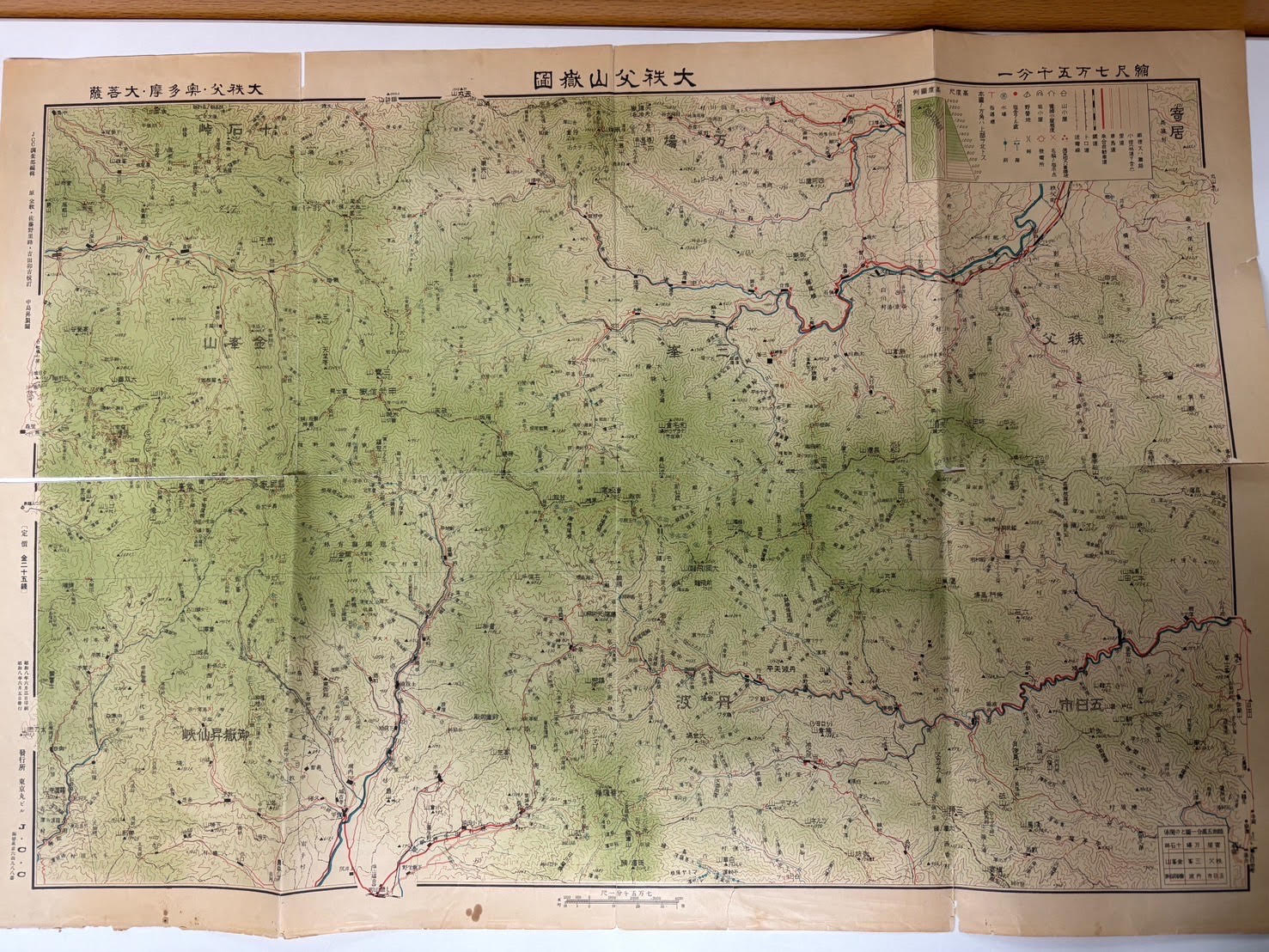

「奥秩父山岳地図」(昭和8年発行)

地図には「ワフー」の位置に「重石」の文字があった。ただし、岩稜の向きは本来の南西ではなく南東になっているが誤差の範囲だろう。

史料として文句なしの昭和初期の地図により、「ワフー」=「重石(かさねいし)」であることが確認できた。

ちなみに、この「奥秩父山岳図」は原全教の「奥秩父」の付録であった。

古書としてAmazonやメルカリでも手に入れることが出来るようだが、図書館でも別に保存していたように「奥秩父」に付録地図があったことは知らず、思わぬ発見であった。

現地を歩いて検証し、人を訪ね、資料を求めてひとつの真実に辿り着く、民俗学的フィールドワークの醍醐味を満喫した一日となった。

8月2日(2日目) ワフー(重石)上部岩壁開拓

2日目は会代表のナベさんも加わり、先週偵察しておいた「ワフー」上部岩壁の開拓に取り掛かる。

★1本目

まずは顕著なワイドクラック。

ワフー沢右岸、標高1100mに位置し、ワフー側稜東壁の取り付きから10分で達することが出来る。

岩も硬い見事なチムニーで、完全に中に入ることが出来る。クラックは奥までほぼ同じ広さになっているため支点は取りづらく、小さなクラックを見つけてカムを入れる形になる。(ナベ追記:キャメ3番までしか使わず)

ナベさんがリードし、グランドアップのオンサイト開拓となった。

終了点の木にグレーのロープスリングで下降支点を設けてある。

・ワフーチムニー 5.8 20m

★2本目

続けてワフー沢を100m登って、標高1200m地点にあるワフー沢左俣の岩壁に向かう。

左右のリッジの間に広がる壁は正面には垂直からハングのフェース、左には被ったクラックなどが見える。

これらのグランドアップ開拓は我々には難しいと判断し、まずは左のリッジの側面に東君、鈴木の順で取り付くがリスも無くランニングが取れず、更に足を置いた岩が派手に剥がれたのを受けて撤退となる。

この後硬そうに見えていたスタンスが派手に剥がれる

それではと左手のリッジに沿って下り、リッジ突端の垂壁右側のフェースからナベさんが登る。凹角に入ってキャメの4番を決めて果敢に突破、リッジに出る。5.10bと判断。核心部分は岩も硬くてムーブも面白い。(ナベ追記:ワンテン入ってますので参考グレード。出だしと抜け口が脆いですが、抜け口は左のカンテを越えて避けられます)

続くリッジを鈴木がイワヒバを剥がしての砂の雨を降らしながら30m伸ばしてハッキリとした岩稜に出たところで切り、続きを東君が凹角にキャメの3番などを決めながら20m登って傾斜が落ちたところで切る。いずれも4級。

3Pリード中の東君

3P目フォロー中のナベ

3ピッチ目終了点からは主稜が見えて、あと2〜3ピッチで届きそうであった。

ただ、時間切れもあり、展望が開けている上に取り付きに懸垂1回で戻れるここで切るのもひとつと考えて下降を決定。

50mロープをダブル、杉の木に直掛けで下りる。

・ワフー沢左俣左リッジ 5.10b 70m

〜〜第二次開拓総括

我々が「ワフー」と呼んできた岩壁が、歴史的には「重石(かさねいし)」と呼ばれていたことを確認出来た。

その根拠となったのが92年前に著された書籍の付録地図であり、それ以降の文献からは消えてしまった名前であったこともドラマチックだった。

そして、先週の側稜東壁からピークの開拓に続けて主稜上部の壁にも2本のラインが引けたことは大きな成果であった。

今後は今回の上部岩壁に更にアグレッシブなラインを引いたり、上部岩壁からピークに抜けたり、あるいは主稜を下部からたどったりといった可能性が残されているように思う。

「ワフー沢左俣左リッジ」終了点からの懸垂下降の際にナベさんが撮影

懸垂ラインの左右に顕著なクラックが見られた

繰り返しになるが、秩父の町から車で1時間、林道歩き30分、斜面のアプローチ10分〜25分でこの規模の岩壁に達することが出来るワフー(重石)は面白いと思う。

水も得られてトイレもある大滑橋公衆トイレ駐車場、コンビニも温泉も食堂もある道の駅大滝温泉、同じく食堂と温泉のあるこまどり荘など、インフラも充実していて過ごしやすい。

また、周辺は深い沢や小ぶりながら手付かずとみられる岩峰も多く、冬にはアイスクライミングのゲレンデになり、通年で様々な楽しみ方が出来る魅力的なエリアだ。

山登魂としても次の開拓でどのような成果を挙げられるか楽しみである。

ワフー開拓団一同(文責:鈴木)

※後日、例会にて、「他の人に登って欲しい気持ちは分かるが、よく書き過ぎており、7月26〜27日に登ったワフー側稜東壁〜側稜〜主稜は、4P目は脆くて立っており、1P目もまあまあヤバい。」と多数指摘がありました。本記録を参考に登られる方はくれぐれもご注意ください。

また、アプローチの斜面は、確かに側稜東壁までの距離・比高は短いですが(10分ちょい、普通の人なら15分くらい?)、氷川屏風を越える急峻な斜面です。植林帯を抜けてからはガレが多く歩きづらいです。また側稜東壁基部からワフー沢左俣までは25分くらい(知っていれば20分くらい?)ですが、堆積している大岩が動いたりしてさらに悪いです(補足:ナベ)

山登魂HPへ